首里城再建支援募金のお願い

琉球古典音楽安冨祖流絃聲会 会長 宮里敏則

沖縄県民の心の拠りどころ‼ 沖縄芸能の大きな活動拠点の一つ首里城が焼失しました。まだそのショックから立ち直れない日々が続いています。

安冨祖流絃聲会は、これまで多くの事業で首里城と深く関わってきました。平成四年の首里城公園開園記念首里城祭。同年の首里城復元記念芸能公演。平成十二年の首里城新春の宴大晦日事業。平成十三年から続いている首里城祭琉球王朝絵巻行列。平成十九年から十二年続いた首里城祭のオープニングを飾る冊封儀式。その他「中秋の宴」への出演など、多くの想い出が走馬灯のように心を去来します。

このような時こそ、芸能の力で再起を図らなければなりません。安冨祖流絃聲会は、首里城再建支援の募金を全国の会員皆様に呼びかけることにしました。心温まるご支援ご協力をお願いいたします。

※振込口座

金融機関 店番 口座番号 名 義

琉球銀行本店 201 681454 安冨祖流絃聲会 会計 源河徳淳

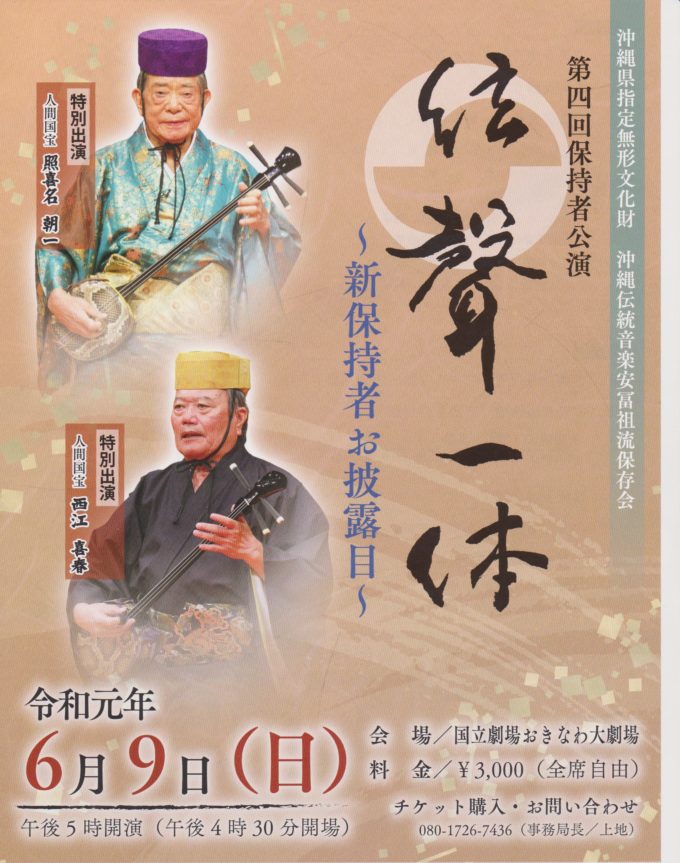

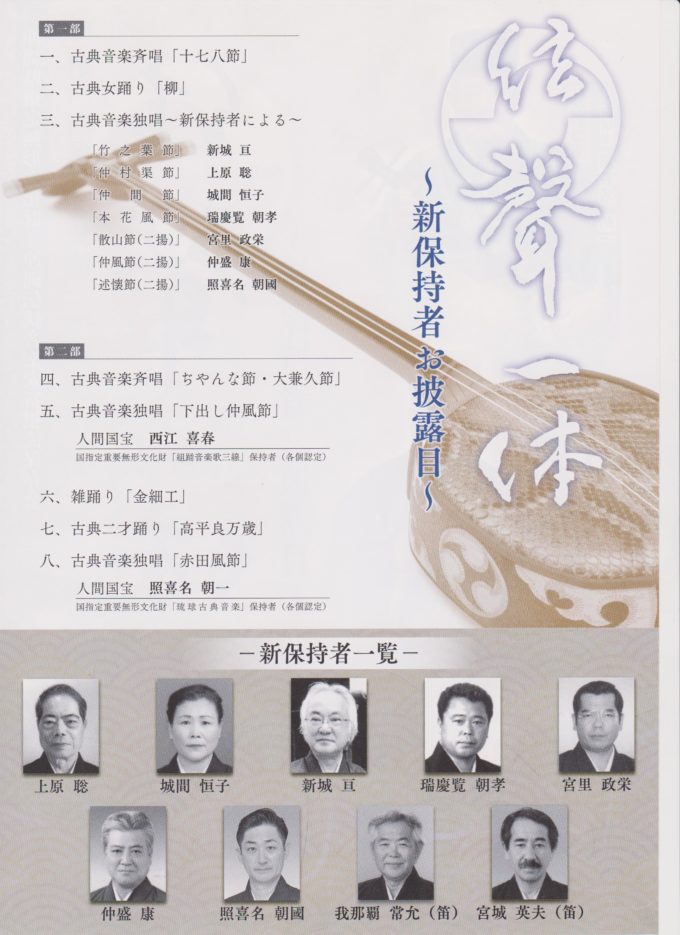

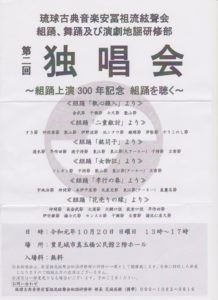

琉球古典音楽安冨祖流絃聲会、今後の行事日程をお知らせします。

令和元年

10月20日 地謡研修部第2回独唱会

13時~17時、豊見城市真玉橋公民館

11月10日 秋の演奏会

午前10時~12時、豊見城市社会福祉センター

11月27日、28日 第54回琉球古典芸能祭

琉球新報ホール

11月30日 若衆芸術祭 安冨祖流オーディション

午前10時~12時、国立劇場おきなわ 稽古室

12月28日、29日 第4回若衆芸術祭

琉球新報ホール

令和2年1月15日 「歌い初め・舞い初め華舞台」

沖縄県立武道館

令和2年3月21日(土) 三線教師免許審査

浦添市「結の街」

※ 開始時間未確定

令和2年3月22日(日) ・三線師範免許審査、・器楽(笛・胡弓)教師、師範審査

浦添市「結の街」

※ 開始時間未確定

第54回琉球古典芸能コンクール(琉球新報社主催)の安冨祖流三線・優秀部門が7月30日に、最高部門の審査が8月2日にありました。

それぞれの合格者名と審査講評を以下に紹介します。

三線・優秀部門

審査員 新垣安弘、上間宏敏、照喜名朝國、渡名喜康広、仲嶺伸吾

審査講評

全体的に落ち着いた演奏で良かったが、古典音楽特有の打音、抜音に課題が見られた。

味が出るおいしいところなので練習してほしい。先生の手をまねるだけでなく、きょうほんでの確認が必要だ。

歌は男性も女性も二揚で歌っていて良かったが、歌切れの間延びが所々あった。昔節は息の長い部分があるので

苦しくなる前に息を替える練習が必要だ。姿勢では目線が下がっている人が多い印象だった。

安冨祖流は師匠に相対して習うのが特徴だ。師匠に似ていると言われるまでまねることが大切だ。

弾いているのを見て師匠が誰か分かるくらいの学び方をしてほしい。

31名受験、21名合格、(合格率 67,7%) 棄権者2名、失格7名

優秀部門合格者名

・兼箇段 翔 (与那原町)

・宮平 美佐子 (那覇市)

・高橋 晶子 (那覇市)

・東條 隆 (東京都)

・玉城 郁乃 (糸満市)

・江田 みどり (三重県)

・松田 幸枝 (那覇市)

・酒井 成美 (兵庫県)

・桃原 淳子 (南風原町)

・山本 昌平 (那覇市)

・古波鮫 朋子 (岡山県)

・漢那 林 (宮古島市)

・亀川 貴敏 (浦添市)

・渡辺 玲子 (愛知県)

・真玉橋 幸 (嘉手納町)

・徳村 律子 (宜野湾市)

・羽地 珠恵 (糸満市)

・一井 優花 (那覇市)

・小谷 優希 (南風原町)

・ゲスリング マイヤ (那覇市)

・山内 優子 (米国カリフォルニア州)

三線・最高部門

審査員 糸数一雄、上地正隆、照喜名進、花城吉治、宮里敏則

審査講評

「今風節」「仲風節」は、久しぶりの課題曲で難しい曲であったが、全体的によく歌っていた。

左手の手様がはっきりせず、節入りは単調だった。のど掛けもしっかりしてほしい。

「今風節」の特徴である〇拍子が少なく(短く)、師匠は気をつけて指導してほしい。

「仲風節」では、音つぼが合わないことが多かった。コンクールは最高賞で終わりだが、今後は師範免許を取得して

多くの弟子を育ててほしい。

13名受験、9名合格、(合格率 69,2%) 棄権者3名、失格3名

最高部門合格者名

・菅家 伸貴 (東京都)

・源河 利恵子 (那覇市)

・池間 隼人 (那覇市)

・我那覇 偉 (那覇市)

・黒島 健 (兵庫県)

・山城 健 (石垣市)

・泉谷 塁 (南城市)

・木村 智果 (東京都)

・仲松ライアン彌守秋(米国カリフォルニア州)

第54回琉球古典芸能コンクール(琉球新報社主催)の安冨祖流三線・新人部門の審査が7月27日にありました。

合格者名と審査講評を以下に紹介します。

三線・新人部門 (審査員 瑞慶覧朝孝、照喜名智、花城英樹、平田邦夫、又吉由美子、村田定彌)

審査講評

高音も低音も声がよく出ており、歌は良かった。三線は手が追いついておらず、練習不足だと感じた。

弾き間違いなど凡ミスが多いので、稽古を重ねてほしい。

安冨祖流の手様ができておらず、節が入っていない課題があった。ただ、途中で止まる人がいなかったのは

よかった。39人中4人の棄権は人数の割に多くて残念だ。ぎりぎりで受験している印象だ。申し込み前には

ある程度おぼえておいてほしい。工工四が若干違っている人がいた。先生と対面してじかに習ってほしい。

本土の受験者が多いためか若い人がウチナーグチになじみがないのか、発音が気になった。

「稲まずん節」の歌い方ができていないところがあった。先生も歌い方を習得して指導してほしい。

35名受験、33名合格、(合格率 94,2%) 棄権者4名、失格0名

合格者名

・保良 光美 (那覇市)

・玉城 伸悟 (沖縄市)

・北野 幸恵 (京都府)

・山城 智幸 (石垣市)

・蔡 其澄 (那覇市)

・楠瀬 咲琴 (東京都)

・與那城 哲 (沖縄市)

・湊 芳恵 (東京都)

・山内 瑛美香 (那覇市)

・渡邉 栄 (埼玉県)

・福西 美穂子 (大阪府)

・小高 純人 (埼玉県)

・新崎 則光 (那覇市)

・内間 安紀 (沖縄市)

・藤田 知美 (東京都)

・石田 敦子 (那覇市)

・宮田 正明 (豊見城市)

・伊覇 真利亜 (八重瀬町)

・仲盛 大介 (石垣市)

・池尻 幸子 (福岡県)

・水澤 豊子 (東京都)

・岸本 永一 (千葉県)

・大盛 哲宏 (石垣市)

・大盛 匠 (豊見城市)

・溝口 幾代 (三重県)

・中村 茂雄 (豊見城市)

・堀北 千愛 (神奈川県)

・喜瀬 ゆかり (宜野湾市)

・吉田 文男 (宜野湾市)

・丹沢 美樹 (那覇市)

・古賀 淳一 (福岡県)

・仲村 賢志 (栃木県)

・山下 克也 (鹿児島県)

5月6日の2019年度定期総会で、新師範・教師に免許状が交付されました。

安富祖流絃聲会会長のホームページ冒頭のあいさつをリニューアルしました。